Passer de la compétence jetable à la compétence durable (Marc Dennery, C-Campus)

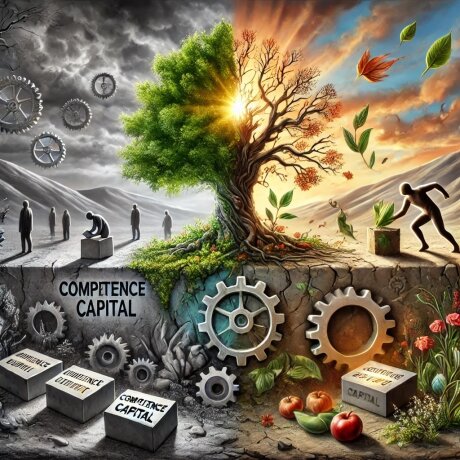

La compétence est un sujet vivant, qui, comme tout ce qui est vivant, naît, se développe et meurt.

La « logique compétence » mal comprise et mal déployée ces dernières années a eu tendance à ne pas prendre en compte cette spécificité. La compétence a été vue comme un simple objet sans vie. On a parlé de « capital compétence », comme si une personne détenait une compétence une bonne fois pour toutes, comme si la compétence était un attribut attaché à la personne, pour toute sa vie professionnelle.

Il n’en est rien.

Déconstruire ce mythe de la « compétence-attribut » ou de la « compétence-objet » et se projeter dans une vision dynamique de la compétence permet de faire évoluer en profondeur la politique Learning & Development de l’entreprise : investissement dans les « apprentissages profonds », priorité à l’organisation apprenante et développement d’une culture d’entreprise fondée sur l’apprenance, plutôt que la performance.

Une analyse de Marc Dennery

Directeur associé @ C-Campus

Directeur associé @ C-Campus

pour News Tank

Passer de la « compétence jetable » à la « compétence durable » : quelles conséquences en termes de politique de formation ?

Gérer les ressources humaines selon une logique de compétences jetables : une hérésie qui a la vie dure !

Dans la doxa RH-Formation, la compétence est pensée comme un attribut de la personne. Telle personne est compétente ou ne l’est pas ! Cela signifie qu’elle sait ou ne sait pas accomplir telle ou telle tâche.

Les référentiels compétences des entreprises aussi bien que ceux des certifications (RNCP ou RS) sont ainsi devenus des listes à la Prévert où chacun doit cocher le plus de cases possibles pour prouver son professionnalisme.

Cette vision étriquée de la compétence conduit à confondre la tâche à réaliser ici et maintenant avec la compétence elle-même, c’est-à-dire la capacité à mobiliser des ressources internes (savoir, savoir-faire, savoir-être) et externes (réseaux d’acteurs, bases de connaissances, outils intelligents déportés - dont l’IA aujourd’hui), pour réussir à traiter le champ le plus large possible de situations professionnelles, celles que l’on peut rencontrer en tant que professionnel du métier.

Autrement dit, on réduit la compétence, qui par définition permet d’être autonome face à une diversité de situations, au fait de savoir réaliser l’activité attendue dans un contexte donné, lui-même toujours plus précis et plus étroit.

On aboutit ainsi à des caricatures de référentiel de compétences, comme celui de « Cuisinier » qui liste une trentaine de compétences, qui ne sont rien d’autres que des tâches comme « Ranger, ordonner les produits d’entretien » ou « Mettre en place les containers différenciés » ou « Évacuer les déchets en tenant compte de leurs caractéristiques ».

Quand la compétence est réduite à une tâche précise, très contextualisée, elle devient une « compétence jetable ». Dès que le contexte de sa mise en œuvre change, elle n’est plus pertinente. Et celui qui la détient risque de devenir incompétent à la moindre évolution technologique ou organisationnelle.

Si demain dans les restaurants la mise en place des containers différenciés se fait grâce à un outil digital, le référentiel de compétences changera, le cuisinier deviendra incompétent et il faudra à nouveau le former !

En pensant la compétence de façon hypercontextualisée, en lien étroit avec l’organisation du travail et en la réduisant à des tâches à réaliser ici et maintenant, les politiques d’emploi et de formation dépensent énormément d’énergie et d’argent à former et reformer en permanence les collaborateurs.

Malheureusement, les emplois se transformant plus vite que les nouvelles formations ne se mettent en place, l’inadéquation des profils aux emplois s’accélère.

Comment naissent, se développent et meurent les compétences ?

Changeons maintenant de perspective et envisageons non plus la compétence comme une tâche, mais comme une capacité globale à maîtriser de façon autonome des situations professionnelles variées.

Agir en tant que professionnel compétent nécessite alors de maîtriser des notions, des concepts, des méthodes, des postures ou attitudes qui permettront d’interpréter les situations que l’on rencontre dans sa vie professionnelle, de les comprendre et d’agir au mieux, en fonction de contextes qui peuvent évoluer au niveau des organisations ou des changements d’usage ou de technologies.

Plus une personne maîtrise des notions, concepts, méthodes, postures nombreux, riches, articulés entre eux, plus sa compétence sera robuste. Ce qui lui permettra de s’adapter à des situations toujours plus diverses.

Si l’on reprend l’exemple de notre cuisinier, s’il a bien compris la finalité de la gestion des déchets et s’il connaît les différentes façons de faire en fonction des contextes et que de surcroît, il est déjà familiarisé avec les outils digitaux, il ne sera pas nécessaire de le former pour apprendre à « mettre en place les containers différenciés avec un outil digital ». Il développera par lui-même cette nouvelle compétence, ou plus exactement, cette nouvelle tâche à maîtriser.

Quelles compétences pour un cuisinier

Dans le cas de notre exemple de cuisinier, plutôt que d’entrer dans le détail réducteur d’une trentaine de compétences dont nos trois exemples sont issus, il serait préférable de rester au niveau de la définition des blocs de compétences de la certification RNCP 35571 et de l’enrichir dans une double visée à la fois plus transverse et plus durable.

Cela pourrait ainsi donner : « Organiser la production culinaire selon les règles d’art du métier de cuisinier en vue de réaliser des prestations conformes à la commande quel que soit le type de restauration et dans le respect des normes sanitaires ».

Étant étendu que les règles d’art du métier comme les normes sanitaires par définition sont formalisées dans des référentiels qui évoluent dans le temps.

Le cuisinier certifié en 2025 devra mettre à jour ses connaissances comme tout bon professionnel par de la pratique, de la réflexivité et de la veille.

Enfin, comme tout professionnel compétent et donc employable, le cuisinier ne peut pas se limiter à savoir cuisiner seulement dans un fast-food ou chez un étoilé.

Sa certification, pour avoir de la valeur à moyen et long terme, doit prendre en compte la diversité des situations et organisations rencontrées.

Cet exemple nous montre que la compétence est un objet vivant. D’une ou de plusieurs « compétence(s)-mère(s) » (la gestion des déchets et l’utilisation d’outils digitaux) naît une « compétence-fille » (la mise en place des containers avec un outil digital).

Ceci est possible car la compétence est un être vivant qui évolue, se transforme, se combine, au fil de ses rencontres avec l’activité réelle de travail.

Une compétence ne s’use que si l’on ne s’en sert pas ! Le cuisinier qui ne mettra jamais en place des containers différenciés oubliera vite ce qu’il a appris en formation.

À l’inverse, faire face en permanence à des situations complexes de gestion des déchets lui permettra de renforcer, élargir, transformer sa compétence de « mise en place des containers différenciés ».

Penser la compétence comme un objet vivant qui naît, puis se développe quand elle est sollicitée et inversement se fige, voire s’étiole quand elle est seulement mise en œuvre de façon répétitive dans le même contexte, nous invite à passer d’une représentation de la compétence jetable (la maîtrise de la tâche dans un contexte précis ici et maintenant) à une approche dynamique que l’on pourrait qualifier de « compétence durable », c’est-à-dire réutilisable, et pourrait-on dire « réparable », « évolutive », « transformable ».

Le cas concret de la formation à l’IA

Les directions L & D qui pensent la formation en termes de « compétences jetables » sont en train d’investir à perte beaucoup d’argent dans des formations de sensibilisation à l’IA.

De leur côté les pouvoirs publics qui adorent les effets d’annonce surenchérissent en promettant des plans exemplaires de formation à l’IA.

Tout ceci aura peu d’effets !

Une fois les « personnes clés » de l’entreprise formées à l’IA (en fait celles-ci ne se forment pas par des formations classiques mais développent leurs compétences par de la veille, du réseau, des pratiques de test and learn), il suffira pour 80 à 90 % des emplois d’accompagner les professionnels à intégrer l’IA dans leur quotidien de travail.

Grâce aux stratégies de déploiement mises en place par les « personnes clés », ces professionnels, qu’ils soient ingénieurs, techniciens, formateurs, médecins…, utiliseront l’IA dans leur quotidien.

L’IA ne sera qu’un outil de plus à apprivoiser en s’adaptant, voire en transformant par la pratique quotidienne, des compétences professionnelles fondamentales.

Pour les 10 à 20 % restant, peut-être que leur emploi disparaîtra et qu’il faudra les reconvertir. Là, il faudra les former, mais pas forcément à l’IA ! C’est un autre sujet…

De la compétence jetable à la compétence durable : qu’est-ce que cela change en matière de politique de formation ?

Avoir une vision « durable » de la compétence et non plus « jetable », pourrait conduire les DRH et directeurs L&D Learning & Development des entreprises mais aussi les pouvoirs publics, à revoir leurs copies en matière d’investissements en formation.

Repenser son offre de formation : favoriser les apprentissages profonds et non plus superficiels

Si la finalité de la formation devient le développement des compétences durables et non plus jetables, il ne s’agit plus alors de proposer des formations flash, pointues, centrées sur des tâches très précises, mais de former aux fondamentaux, c’est-à-dire de permettre aux collaborateurs et demandeurs d’emploi de développer les compétence-mères, celles qui leurs permettront de développer par eux-mêmes et grâce aux situations rencontrées, les compétence-filles dont ils ont besoin.

Concrètement, arrêtons les microformations de sensibilisation à ceci, d’appropriation de cela, d’acculturation à la dernière mode de gestion ou d’innovation technologique, et privilégions des formations réelles, sérieuses et, osons le dire, longues, aux essentiels d’un métier, d’un domaine ou d’un secteur.

En pédagogie on appelle cela se concentrer sur les « apprentissages profonds », c’est-à-dire sur la matrice qui permet de faire des liens conceptuels et méthodologiques d’une discipline ou sur les compétences transverses comportementales, qui permettent de s’en sortir même quand on ne maîtrise pas toutes les compétences techniques (ex. capacités réflexives, métacognitives, d’autorégulation, d’empathie et de négociation).

Se focaliser sur l’organisation du travail plus que sur la formation : la compétence se développera toute seule !

Être doté de compétence-mères solides est nécessaire mais pas suffisant. Encore faut-il être sollicité et soutenu dans son environnement de travail pour développer les compétences-filles nécessaires à la gestion des tâches concrètes quotidiennes.

Plutôt que d’empiler les plans de développement de compétences jetables (côté entreprise) et multiplier les financements d’offres de formations certifiantes hyper pointues (côté pouvoirs publics), les politiques de formation devraient mettre l’accent non pas sur la formation mais sur les organisations de travail qui favorisent le développement des compétences durables.

Concrètement, cela signifie que les Opco et France Travail

• Établissement public à caractère administratif chargé de l’emploi en France (a remplacé Pôle emploi le 01/01/2024)• Missions :- Accueillir et accompagner toutes les personnes - qu’elles soient ou…

devraient consacrer une part de leurs budgets à financer des prestations de conseils, plutôt que des heures de formation, pour que les TPE-PME puissent mettre en place des dispositifs de montée en compétences durables (voir notre article sur « La fabrique accélérée des compétences »).

• Établissement public à caractère administratif chargé de l’emploi en France (a remplacé Pôle emploi le 01/01/2024)• Missions :- Accueillir et accompagner toutes les personnes - qu’elles soient ou…

devraient consacrer une part de leurs budgets à financer des prestations de conseils, plutôt que des heures de formation, pour que les TPE-PME puissent mettre en place des dispositifs de montée en compétences durables (voir notre article sur « La fabrique accélérée des compétences »).

Et de même pour les grandes entreprises : les directions L&D devraient se rapprocher des managers d’équipes et les accompagner dans la mise en œuvre de démarches « d’équipe apprenante », plutôt que d’étoffer à l’infini leurs catalogues de formation.

Valoriser l’apprenance et la capacité à apprendre plutôt que la performance à court terme

Si nous avons insisté précédemment sur la capacité d’une compétence à se développer par elle-même, il ne faut pas croire pour autant que cela révèle de la génération spontanée. L’organisation du travail y joue un rôle plus ou moins favorable. Et surtout, la personne elle-même est plus ou moins capable d’auto-développer ses compétences en situation de travail.

Apprendre, cela s’apprend ! Renouvelons le célèbre slogan « apprendre à apprendre ».

« Apprendre à apprendre »

Ce concept est apparu à la fin du XIXe siècle au sein de l’École républicaine, comme le montre cet extrait d’un rapport de l’inspecteur d’Académie datant des années 1890 :

« On veut d’abord, dans nos écoles, donner aux enfants les connaissances nécessaires à la vie moderne ; on veut ensuite cultiver l’intelligence de l’enfant de façon à la rendre forte, souple, capable de réflexions et d’efforts, apte à se gouverner, à travailler, à produire d’elle-même. En deux mots : on veut apprendre, et apprendre à apprendre. De ces deux tâches-là, la seconde est la plus importante ».

Le philosophe Marcel Gauchet rappelait le 10 décembre 2004 que « cette formule, “apprendre à apprendre” a ses premières racines chez Pestalozzi (l’une des références majeures de Jules Ferry lui-même]). C’est effectivement une idée de la modernité. » comme l’explique le célèbre historien de l’éducation Claude Lelièvre dans The Conversation du 24/09/2018 (https://theconversation.com/apprendre-a-apprendre-mot-dordre-sulfureux-ou-banal-103714)

La première des formations que devraient proposer aussi bien entreprises que pouvoirs publics est la formation « apprendre à développer ses compétences ». Bien sûr, cela devrait être fait par l’Éducation nationale elle-même, mais force est de constater qu’elle en est loin.

Peut-être vaudrait-il donc mieux s’emparer du sujet.

Pourquoi ne pas imaginer un « Cléa de l’apprenance » ? Les APP (Ateliers de Pédagogie Personnalisée) ont déjà réalisé un référentiel et enregistré une certification (RS6901) très intéressante dans ce domaine. Passer à l’échelle devrait être possible.

Développer ses compétences en situation de travail nécessite d’être soutenu. Aujourd’hui, l’entreprise valorise la performance à court terme, assez peu la compétence et le plus long terme.

Des expériences emblématiques, telles que celle réalisée dans l’entreprise SOLLAC dans les années 1980-1990, se sont heurtées au mur des politiques néolibérales de gestion des compétences : développement de l’emploi précaire (CDD, intérim, sous-traitance, contrats d’apprentissage), des PSE et des recrutements externes, aux dépens des promotions internes. Reconnaître et notamment rémunérer le développement des compétences (au moins autant, si ce n’est davantage que la performance) serait un moyen de récompenser les efforts de ceux qui s’investissent dans leur propre développement. Au moment où le CPF s’ouvre à la coconstruction, il serait bon d’y penser !

C’est aussi probablement une piste à investiguer pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre dans les métiers en tension. En tous les cas une piste bien plus efficace que de financer des formations ciblées sur des compétences jetables !

Marc Dennery, directeur associé, C-Campus

Marc Dennery

Directeur associé @ C-Campus

- Innovation pédagogique

- Optimisation de la fonction formation

- Impact des évolutions du cadre réglementaire de la formation

OUVRAGES

- Le grand livre de la formation (Contribution - ouvrage collectif) - DUNOD, 4ème édition à paraître 2025

- Le guide pratique de la formation (Direction et contribution - ouvrage collectif) - ESF 1999

- DIF & Professionnalisation : comment adapter l’offre de formation - ESF 2006

- Réforme de la formation professionnelle - année II, ESF 2005

- Acheter et vendre de la formation, Editions de la performance 2003

- Piloter un projet de formation, ESF 1999, 5ème édition 2008

- Evaluer la formation après la réforme, ESF 2005

- Organiser le suivi de la formation - ESF 1997

BLOG

Animateur du blog www.blog-formation-entreprise.fr

Parcours

Directeur associé

Directeur développement de l’emploi et formation

Manager d’équipes de consultants

Responsable formation

Établissement & diplôme

DEA Sociologie du travail

Maîtrise des sciences de l’information et de la communication

Fiche n° 25010, créée le 28/08/2017 à 18:14 - MàJ le 26/06/2025 à 07:38

C-Campus

• Centre de formation

• Création : 2007

• Activité : regroupe une équipe de consultants permanents et partenaires intervenant sur des missions de conseil, de formation et d’accompagnement dans le domaine de la professionnalisation et du développement des compétences

• Fondateurs : Marc Dennery et Henri Occre

• Contact

• Tél. : 06 20 28 70 22

Catégorie : Etudes / Conseils

Fiche n° 5463, créée le 27/08/2017 à 04:45 - MàJ le 26/06/2025 à 07:42

© News Tank RH - 2025 - Code de la propriété intellectuelle : « La contrefaçon (...) est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Est (...) un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur. »